Blog Innovation

Expert:innen, Praktiker:innen und Ermöglicher:innen schreiben zu Innovation in der Kirche. Haben Sie Input zum Thema? Schreiben Sie uns an innovation@bildungkirche.ch

Mal ausprobieren. Kredit für Experimente

6. November 2023 - von Bernd Berger

Wenn wir Innovationen in Kirchgemeinden fördern wollen, braucht es Möglichkeiten, Ideen schnell und unkompliziert umzusetzen und dafür personelle und finanzielle Ressourcen flexibel einsetzen zu können. Deshalb: Mitarbeitende brauchen Freiräume und die Möglichkeit zu experimentieren – ohne fertiges Konzept, ohne Antragsformular, ohne Beschluss des Kirchgemeinderats.

Darum arbeiten wir in den beiden reformierten Kirchgemeinden des Berner Nordquartiers – Johannes und Markus – seit einigen Monaten mit einem solchen «Kredit für Experimente». Er soll die Entwicklung von Prototypen fördern. Wir sind überzeugt: Wenn am Anfang ein Prototyp steht und wir aus den Erfahrungen damit lernen, wird Innovation möglich.

3 – 5 Prozent Tätigkeitsbudgets (also ohne Personal- und Infrastrukturkosten) werden für Experimente und Innovationen bestimmt und stehen den Mitarbeitenden dafür zur Verfügung, Ideen 1-3x in einem begrenzten Rahmen auszuprobieren, um neue Wege zu erkunden. Wer ausprobiert, sollte etwas herausfinden wollen, eine Frage haben. Nach einer Evaluation wird über das Experiment informiert und es kann über das reguläre Antragsverfahren weitergeführt werden.

Experimentieren erwünscht

Zwei Pfarrer haben zusammen mit einer Kirchenmusikerin drei Improvisationsgottesdienste durchgeführt. Dabei war schon bei den wenigen Durchführungen eine deutliche Weiterentwicklung des Formats spürbar – Lernen aus Feedback konkret. Im Sommerhalbjahr wurde Grill&Bier durchgeführt. Bei beiden Ideen zeigte sich das Potential für eine Weiterführung. Eine Sozialarbeiterin und ein Pfarrer planen momentan ein Freizeitangebot für Jugendliche, die in Asylunterkünften leben.

Der erste Eindruck ist: Ausprobieren eignet sich nicht für alle (und muss es auch nicht) und motiviert wurden bei uns dadurch vor allem die Neuen im Team, die noch nicht langjährige Projekte und Angebote haben und mit Innovationsanspruch in unsere Gemeinden gekommen sind. Sie haben diesen Kredit als ermutigend und motivierend erfahren und geschätzt, dass Erfahrungen ohne ausgearbeitete Konzepte und Anträge gesammelt werden konnten.

Bei uns gibt es schon immer einen freien Ratskredit, der flexibel eingesetzt werden kann. Neu ist, dass ein Teil dieses Kredits ausdrücklich für Experimente bestimmt ist. Aber was geschieht, wenn aus dem Experiment ein Projekt wird, das ins reguläre Budget aufgenommen werden soll – und dieses dann in Konkurrenz mit bestehenden Angeboten und Projekten tritt? Damit haben wir noch keine Erfahrungen, aber wichtig scheint uns, dass alle Projekte und Angebote regelmässig evaluiert werden – nicht nur die neuen! Nur so kann eine Innovationsdynamik entstehen und der Vorrang des Bestehenden überwunden werden. Denn ohne Verzicht, ohne Exnovation gibt es keine Innovation.

Was sich auch schon abzeichnet: der Übergang vom unbürokratischen Experiment zum Projekt oder Angebot, das ein Konzept, ein Budget und eine Genehmigung erfordert, dürfte nicht ganz einfach werden. Da werden die Kirchgemeinden gefordert sein, agilere Prozesse und Verfahren zu entwickeln. Sonst ist der Frust vorprogrammiert: experimentieren dürfen wir, aber danach sind wir doch wieder in den alten und schwerfälligen Strukturen. Es braucht eine Strategie und den Willen aller – der Leitung und der Mitarbeitenden – zur Veränderung.

Wir sind gespannt, wohin der Weg uns führt.

Übrigens: Wer mehr über das Arbeiten mit Prototypen lernen und eigene Prototypen entwickeln möchte, für die:den ist unser Kurs Bildungkirche | Aufbruch statt Resignation. Ein Innovationslabor empfehlenswert.

Bernd Berger ist Leiter pwb, Pfarrweiterbildung Bern bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Zudem ist er Vizepräsident des Kirchgemeinderats Markus im Berner Nordquartier.

des KGR Markus im Berner Nordquartier

Gemeinsam an innovativen Ideen arbeiten

16. Oktober 2023 - von Flavia Hüberli

Kennst du das Gefühl? Eine Idee beginnt in deinem Kopf zu kreisen, doch dann steckt sie in einer Sackgasse. Sobald du die Idee mit einem Arbeitskollegen, einer Freundin oder deiner Physiotherapeutin teilst, beginnt sie zu erblühen. Dies illustriert, dass es sich lohnt, Ideen gemeinsam zu entwickeln. Ideen werden gesponnen, verfeinert und auf den Prüfstand gestellt. Der Blick auf das Ganze weitet sich. Unterschiedliche Menschen bringen ihre Perspektiven in die Diskussion und Gestaltung einer Idee ein.

Gemeinsam an innovativen Ideen zu arbeiten und Neues zu erschaffen, bereitet deutlich mehr Freude als es alleine zu tun. Die Gemeinschaft verleiht Mut, fördert die Kreativität und motiviert.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Werkzeuge entstanden, die dabei unterstützen, kreative Prozesse gezielt zu organisieren. Neben der Wahl der Methode ist auch die Gruppenzusammensetzung von Bedeutung. Hier eröffnen sich unterschiedliche Optionen:

Personen aus verschiedenen Ebenen

Oft möchten kirchliche Angestellte Dinge schneller vorantreiben, als es Freiwilligen möglich ist. Dennoch lohnt es sich, Freiwillige aktiv in die Prozesse einzubeziehen. Behördenmitglieder, Freiwillige und Vertreter:innen der Zielgruppe bilden Teams mit vielfältigen Perspektiven, so dass mehr Chancen erkannt werden. Ebenso wertvoll sind Personen, die der Kirche wohlgesonnen sind, jedoch nicht innerhalb unserer Netzwerke agieren.

Unterschiedliche Rollen im Innovationsteam

Der Innovationsexperte J.P. Hagmann spricht von fünf Rollen im Innovationsteam. Er beschreibt sie in seinem Buch «Hört auf, Innovationstheater zu spielen». Hagmann empfiehlt, nicht nur kreative Köpfe zusammenzubringen, sondern auch Brückenbauer:innen, Menschen mit Leitungsgaben, mit Expertenwissen und Visionär:innen.

Kirchliche Angestellte als Ermöglicher:innen

In meiner langjährigen Tätigkeit als Jugendarbeiterin war es mir stets ein Anliegen, Projekte nur dann anzugehen, wenn ein Team und eine Co-Hauptleitung bereitstanden. Lebhaft in Erinnerung geblieben ist dabei die Arbeit mit jungen Erwachsener in unserer Kirchgemeinde. Ihre Zahl wuchs. Gemeinsam hatten wir uns auf den Weg gemacht, um Neues zu entdecken. Daraus entstand das «Praise Meeting» für 17 – 30-jährige. Wir formten ein Team mit einer Co-Hauptleitung und rund 20 engagierten Freiwilligen und unterteilten es in kleinere Teams für Moderation, Musik, inspirierende Inhalte und kreative Gestaltung.

Inspiriert von der Begeisterung und dem Wunsch, Neues zu schaffen, war es nicht schwer, motivierte Personen zu finden. Unser Team setzte sich aus langjährigen Teilnehmenden und Mitarbeitenden der Jugendarbeit zusammen, aber auch neue Gesichter fanden den Weg zu uns. Die Herausforderung bestand darin, das vielfältige Team zusammenzuhalten und offen zu bleiben für neue, jüngere Mitarbeitende. Regelmässig waren Standortbestimmungen und Neuausrichtungen nötig, um ans gemeinsame Ziel zu erinnern oder es neu zu definieren.

Als kirchliche Angestellte verfügen wir über einzigartige Möglichkeiten, Menschen und Initiativen zu prägen. Gleichzeitig ist Lockerheit und Weitsicht gefragt, wenn nicht alles exakt nach den eigenen Vorstellungen läuft.

Die Befähigung von Menschen empfinde ich als eine der schönsten Aufgaben, die wir als kirchliche Angestellte übernehmen können. Es lohnt sich, von Anfang an ihre Ideen einzubeziehen, anstatt erst, wenn ein fixfertiges Konzept vorliegt. Menschen möchten ihren persönlichen Beitrag dort hinterlassen, wo sie sich engagieren. Wo dies möglich ist, werden uns sicherlich noch viele erfreuliche Überraschungen erwarten.

Flavia Hüberli ist Sozialdiakonin und leitet die Fachstelle Start-up Kirche der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau. Davor war sie rund 20 Jahre als Jugendarbeiterin tätig im Bereich Jugend und junge Erwachsene. Zudem bildete sie sich im Coaching und im Gemeindebau weiter. flavia.hueberli@evang-tg.ch

Innovation als Prozess verstehen

11. September 2023 - von Mathias Burri

Oftmals wird unter Innovation ein Produkt, eine Veranstaltung oder ein Angebot verstanden. Dabei kann auch der Weg dahin als innovativ bezeichnet werden. Denn Innovation entsteht in der Regel nicht am Reissbrett, nicht in einem Büro und nicht in einem Sitzungszimmer. Innovation ist meistens ein langer Weg des Ausprobierens und Entwickelns. Innovation beginnt nicht in der operativen Hektik, sondern in Auszeiten, in besonderen Momenten des Hinsehens, Wahrnehmens, der Achtsamkeit. Das kann ein Geistesblitz auf dem Fahrrad sein, eine wundersame Begegnung mit anderen Menschen oder eine besondere Erfahrung. Solche Momente können Auslöser für erste Schritte hin zu Innovation sein. Und so beginnt ein Weg, bei dem bestehende Muster durchbrochen werden. Der bekannte Pfad wird verlassen. Es ist ein Weg, bei dem das Produkt oder der Erfolg desselben noch nicht gesehen wird. Es ist ein Weg, der manchmal auch über Umwege führt oder sogar in Sackgassen hinein.

Innovation ist wie wandern ohne Karte

Wer Wanderungen in den Bergen plant, bereitet sich in der Regel sehr gut vor. Kartenstudium, gute Ausrüstung, Training und Beachten des Wetterberichts gehören zur Vorbereitung dazu. Auf solchen Wegen ist jedoch immer auch mit Überraschungen zu rechnen. So kann es geschehen, dass ein Weg plötzlich gefährlich wird, das Wetter umschlägt, ein Unfall geschieht. Da gilt es flexibel zu sein, seinen Weg auch mal anzupassen, allenfalls sogar umzukehren. Dieser Vergleich hat Ähnlichkeiten mit innovativen Wegen, wenn Innovation als Prozess und der Prozess als Innovation verstanden wird. Es braucht manchmal Mut und immer viele kleine Schritt, um diesen Weg zu gehen. Und es braucht ab und an auch Mut, diesen Weg weiterzugehen oder sogar umzukehren. Innovation ist aber noch mehr als diese Metapher es ausdrücken kann. Bei gewissen innovativen Wegen ist es sogar so, dass ohne Karte gewandert wird oder über die Karte des bekannten Gebiets hinaus. Gerade in unbekannten, komplexen Situationen, in disruptiven Musterdurchbrechungen, fühlt es sich an wie Wandern ohne Karte. Bei dieser Art von Innovation braucht es noch mehr Mut, Vorstellungsvermögen und eine grosse Unsicherheitstoleranz.

Losgehen ohne das Ziel zu kennen

Wie kann nun Innovation als Prozess verstanden und gestaltet werden? Was braucht es dazu? Wie können kleine Schritt auf unbekannten Wegen gemacht werden, im Wissen, dass weder der gesamte Weg noch das Ziel zu Beginn klar sind. Bevor der Weg beschritten wird, braucht es bestimmt ein Verständnis, dass auch der Prozess eine Form von Innovation ist.

Vielleicht helfen folgende Fragen, um Schritt für Schritt weiterzukommen, auf einem spannenden und unbekannten Weg:

- Wo fällt uns etwas auf, wo es neue Lösungen und Strategien braucht?

- Welche Idee für eine Musterdurchbrechung haben wir?

- Mit wem könnten wir unsere Ideen teilen?

- Wo können wir Ideen teilen, ohne dass gleich unsichere Wege oder unbekannte Ziele der Idee einen Strich durch die Rechnung machen?

- Wo könnten wir eine neue Idee als Prototyp ausprobieren und Erfahrungen sammeln?

- Wie gestalten wir die Zwischenhalte auf unserer Reise?

- Wie nutzen wir die Zwischenhalte als Momente der Evaluation und Steuerung?

- Was motiviert uns, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen?

Mathias Burri ist Theologe und Fachmitarbeiter Gemeindeaufbau und Innovation bei der Reformierten Kirche Kanton Zürich. mathias.burri@zhref.ch

Interessiert das jemanden? Warum wir von unseren Ideen und Anliegen erzählen sollten

5. September 2023 - von Marlise Graf

Innovation in der Kirche bedeutet, aus der Kraft des Evangeliums heraus gute Lösungen zu finden für die Anliegen, Bedürfnisse und Interessen der Menschen in der Gemeinde, im Quartier, im Dorf, oder in einer bestimmten Zielgruppe. Dabei müssen wir gut zuhören. Zuhören ist die erste Fähigkeit, die Menschen brauchen, die etwas Neues ausprobieren möchten: Zuhören, was Menschen beschäftigt, was sie brauchen und erhoffen. Und auch zuhören, was sie von unseren «Lösungen» halten. Wir sind auf Resonanz angewiesen. Wir sind angewiesen darauf, dass unser Handeln eine gewisse Zahl von Menschen betrifft, interessiert und begeistert.

Wie können wir also «zuhörend» Neues entwickeln? Etwas, das auf Interesse und Bedürfnis trifft, das Menschen begeistert und Freude macht?

Zuerst verabschieden wir uns vom Bild des einsamen Erfinders: Soziale Innovationen werden nicht in der Einsamkeit eines Labors (oder Büros) entwickelt. Soziale Innovationen entstehen dann, wenn sich Menschen zusammentun und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Was wir hingegen von Erfinderinnen lernen können: Sie experimentieren und entwickeln in kleinen Schritten. Eine Erfinderin legt ein Stück Holz in eine Schüssel Wasser, um herauszufinden, ob Holz schwimmt. Sie baut nicht zuerst ein ganzes Schiff.

Wir können viel Frustration verhindern, wenn wir unsere Ideen oder Anliegen in einer Rohfassung «testen». Konkret heisst das, zuhören, was die Menschen von unserer Idee oder unserem Anliegen halten. Interessiert es jemanden? Trifft es auf ein Bedürfnis? Bevor wir ein ganzes Schiff bauen.

Warum also nicht das nächste Vorhaben mit zwei Schritten starten?

-

Wir erzählen verschiedensten Menschen von unserem Anliegen, oder unserer unfertigen Idee. Wir hören hin: Erhalten wir Resonanz? Interessiert es jemanden? Trifft es ein Bedürfnis? Macht es Freude? Oder erzeugt es Widerstand? So können wir unsere erste Idee testen. Wir verhindern damit, dass wir etwas Neues entwickeln, das niemanden interessiert.

-

Wir bilden ein Team. Wir holen verschiedenste Menschen (Beteiligte, Nutzer:innen, Menschen ausserhalb der Kirchgemeinde) in unser Team und entwickeln gemeinsam. Homogene Teams entwickeln selten etwas wirklich Neues. Es braucht verschiedene Ansichten und Zugänge, um auf neue Ideen zu kommen und bessere Lösungen zu finden.

Und zum Schluss: Auch wenn unsere Neuerung erfolgreich als Innovation umgesetzt ist, sollten wir mit dem Zuhören nicht aufhören. Fast alles, was wir in der Kirche tun, war irgendeinmal neu und eine gute Lösung. Wir sollten also immer wieder fragen: Ist das, was wir tun, immer noch eine gute Lösung? Interessiert es eigentlich noch jemanden? Trifft es auf die Bedürfnisse und Interessen der Menschen, die hier und jetzt da sind?

Marlise Graf ist Sozialarbeiterin FH und Fachbeauftragte für Partizipative Gemeindeentwicklung bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Sie testet zurzeit als erste Studierende den neuen CAS Innovationsdesign in der Kirche, eine Kooperation von A+W und der ZhdK. marlise.graf@refbejuso.ch

«Innovation – das ist ja nur etwas für bunte Vögel!» oder «Jede:r kann Innovation!»

28. August 2023 - von Markus Ramm

Als Kirche befinden wir uns nie im luftleeren Raum. Christinnen und Christen sind in die Welt gestellt, um das Evangelium vom nahenden Reich Gottes sichtbar, erlebbar und nachvollziehbar zu machen. Wie sie das tun, ist eigentlich nicht von vornherein festgelegt, auch wenn wir auf einen reichen Schatz kirchlicher Formen und Traditionen zurückgreifen können. Kommunikation des Evangeliums kommt erst zustande, wenn die frohe Botschaft – im nicht luftleeren Raum – Gestalt gewinnt.

Das bringt für Kirche einige Herausforderungen mit sich. Denn der Nicht-luftleere-Raum verändert sich ständig. Die Welt ist in einem ständigen Bewegungs-, Innovations- und Transformationsprozess. Meist werden wir diesen nur nachvollziehen, viel seltener antizipieren können. Selten können wir vorausschauend agieren. Nicht selten sind wir «Zu spät» (Martin Werlen).

Veränderung ist der Normalfall. Das ist entlastend. Denn das heisst, dass ich mich nicht von vornherein um Innovation kümmern muss, und dass alle anderen auch mit auf dem Spielfeld stehen. Wie selbstverständlich sind wir alle Teil der ständigen Transformations- und Innovationsprozesse in Gottes Schöpfung.

Was qualifiziert sich als «neu»?

Interessant ist die Frage, was wir beim Stichwort «Innovation» eigentlich als «neu» qualifizieren. Dies miteinander herauszufinden ist eine bleibende (Verhandlungs-)Aufgabe. Ebenso spannend ist die Frage, welche Rolle jedes Einzelne in diesem ständigen Erneuerungsprozess hat oder übernehmen möchte.

Welches «Neue» entdecke ich eigentlich gerade in meiner Umwelt? Was kann mein Beitrag sein? Bin ich derjenige, der im Innovationsprozess mit guten Ideen vorangeht, Pioniergeist entwickelt und andere dafür gewinnt, etwas mitzumachen? Oder bin ich jemand, der in der aktuellen Situation «Hüter des Alten» ist, wie ein Gewicht am Wagen hängt und gerade damit zum Gelingen des Innovationsprozesses beiträgt, weil das Neue nicht wie ein Feuerwerk verglüht oder die Lokomotive den übrigen Zug verliert?

Das sind nur zwei Rollen von vielen. Es gibt viele weitere im Innovationsprozess. Es braucht z.B. Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die Wege für Veränderung suchen und finden, oder Menschen, die das Vergehende zu Kompost und so zu neuer Muttererde verarbeiten. Nicht zuletzt benötigt Innovation Einzelne oder eine Gruppe, die ein wenig echte Leere organisieren und so den Raum offenhalten, damit sich das unverfügbar, kreativ Neue einstellen kann.

Vorlieben und Begabungen

Sie werden sich fragen: «Was heisst das für mich konkret in meiner Arbeit oder meiner Funktion in meiner Kirchgemeinde?» Die Antworten an Sie wären so vielfältig, dass sich das hier nicht beantworten lässt. Konkret wird Innovation erst durch Sie persönlich, an Ihrem Ort.

Anregungen: Vielleicht haben Sie eine persönliche Vorliebe oder Begabung für eine bestimmte Rolle in Veränderungsprozessen. Das ist Ihre Ressource. Es ist praktisch, sich dessen bewusst zu sein. Schnell werden Sie entdecken, wo Ihre Begabungen benötigt werden. Möglicherweise haben Sie in Ihrer Welt eine konkrete Veränderung beobachtet und/oder möchten etwas Anderes ausprobieren. Dann verfolgen Sie als Pionierin eventuell eine Idee und suchen Mitstreiter:innen. In einem anderen Fall hat jemand anderes die Vision, und Sie gehen auf Fährtensuche für eine Idee, der sie sich anschliessen. Ich wünsche Ihnen viel Spass dabei.

Eigentlich können Sie nichts falsch machen. Selbst wenn aus einem Vorhaben zunächst nichts wird, bleibt es doch Teil des ständigen und grundlegenden Veränderungsprozesses, zu dem wir alle gehören. Willkommen im Club der Innovatorinnen und Innovatoren!

Markus Ramm ist Pfarrer, Dr. phil. und Beauftragter Gemeindeentwicklung und -beratung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen sowie selbständiger Organisationsberater. markus.ramm@ref-sg.ch

Exnovation in der Kirche: Der adaptive Kreislauf und die Kunst der schöpferischen Freisetzung

7. August 2023 - von Thomas Schaufelberger

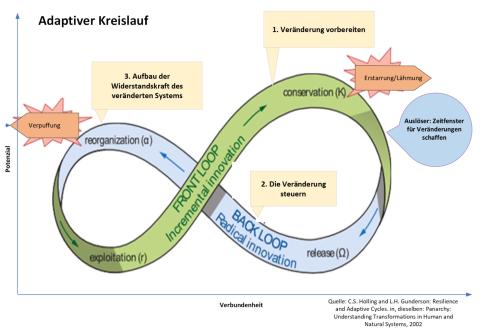

Exnovation, das bewusste Loslassen von Altem, ist ein entscheidender Prozess in der Kirche, im Pfarrberuf und in allen kirchlichen Berufen. Um diese Dynamik besser zu verstehen, ist der adaptive Kreislauf von L. Gunderson und C.S. Holling (2002) hilfreich. Gunderson und Holling sind weltbekannte Umweltökologen und Resilienzforscher. Sie haben unter anderem aufgrund von Beobachtungen bei kanadischen Waldbränden die Theorie des adaptiven Kreislaufs (später auch Verbindungen von mehreren Zyklen im Konzept der Panarchie) entwickelt.

Er beschreibt – grafisch in einer liegenden Acht – die natürlichen Phasen des Wandels und der Anpassung in einem ökologischen System. So sind Waldbrände zwar eine verheerende Zerstörung, gleichzeitig schaffen sie die Voraussetzung für neues Leben und dadurch für die Erhaltung des Waldes. Der Brand setzt Nährstoffe, Energie und Raum frei für Wachstum. Später wurde dieser Kreislauf auch auf öko-soziale Systeme übertragen. Der Kreislauf ist auch in der kirchlichen Arbeit relevant, um innovative Ansätze zu entwickeln und alte Strukturen zu überdenken.

Grafik: Thomas Schaufelberger, nach Baltimore Ecosystem Studiy Urban Lexicon

Der adaptive Kreislauf

Der adaptive Kreislauf besteht aus vier Phasen: Exploitation (r), Conservation (K), Release (Ω) und Reorganization (α).

Die „r“-Phase (Exploitation = Ausbeutung oder Wachstum) ist durch Wachstum, durch das Nutzen bestehender Ressourcen und Traditionen und durch eine stete Entwicklung gekennzeichnet. Während das System wächst und Ressourcen anhäuft, stabilisiert sich seine Struktur und seine Prozesse bilden mehr Verbindungen. Hier geht es darum, mit dem Bestehenden zu wuchern. Was sich bewährt, soll weiter ausgebaut und verbessert werden. Diese Phase mit kreativer Organisation, Tradition, zunehmender Komplexität und zunehmenden Verbindungen zwischen den Teilen des Systems führt zu einer abnehmenden Flexibilität des Systems und geht in die „K“-Phase über.

Die „K“- oder Erhaltungsphase (Conversation = Erhaltung) ist durch stabile, starre Strukturen und Prozesse definiert, die Energie einsparen. In dieser Phase verändert sich das System in der Regel kaum, da es weniger flexibel und anpassungsfähig ist als in den anderen Phasen. Die Conservation-Phase beinhaltet den Schutz und die Erhaltung des Vorhandenen. Dies macht das System jedoch starrer und weniger anpassungsfähig an Störungen. Die Energieerhaltung macht es wahrscheinlicher, dass das System in die „Ω“- oder Freisetzungsphase kippt. Die Gefahr an dieser Stelle ist, dass das System zu starr ist und auch bei einsetzender Störung gelähmt bleibt. Das Eintreten in die nächste Phase gelingt dann nicht mehr.

Die „Ω“- oder Freisetzungsphase (Release = Freisetzung) ist durch einen Zusammenbruch gekennzeichnet, der durch eine Störung erfolgt. Das System kann in seiner jetzigen Form nicht mehr standhalten, wobei die in der „K“-Phase angesammelte konservierte Energie freigesetzt wird. Beim Waldbrand geht nichts verloren, sondern alle Energie verwandelt sich in Asche, Nährstoffe und Wärme. Um Innovation zu ermöglichen, ist es wichtig, diese Release-Phase zuzulassen, in der Altes losgelassen und Raum für Neues geschaffen wird.

Die „α“-Phase ist ein besonders kritischer Punkt, denn sie ist durch eine Reorganisation des Systems gekennzeichnet. In der Reorganization-Phase können wieder innovative Ideen und Ansätze implementiert werden. Diese Reorganisation kann ähnlich aussehen wie vor dem Zusammenbruch, sie kann aber auch so drastisch anders aussehen als das vorherige System, dass es nicht wiederzuerkennen ist. Die Gefahr in dieser Phase ist, dass viele mehr oder weniger kreative Ideen nicht wirklich die Kraft haben, wieder in eine Wachstumsphase zu kommen. Dann verpufft das System und es endet möglicherweise.

Kreativität entsteht aus der Freisetzung gebundener Energie

Der im Modell besschriebene Prozess der Exnovation und Neuerfindung findet Parallelen zur „schöpferischen Destruktion“ von Joseph Schumpeter. Schumpeter – ein österreichischer Ökonom und Politiker – betonte anfangs des letzten Jahrhunderts, dass Innovation und Fortschritt untrennbar mit der Beseitigung veralteter Strukturen und Praktiken verbunden sind. Sowohl in natürlichen als auch in wirtschaftlichen Systemen schien nach einer Wachstumsphase, gefolgt von einer Phase, in der dieses Wachstum konserviert wurde, die Notwendigkeit einer Freisetzung zu bestehen. Wenn es nicht gelingt, die Kreativität für die nächste Phase freizusetzen, entsteht eine Starrheit des Systems, die Holling als „Starrheitsfalle“ bezeichnete. In der Kirche bedeutet dies, dass eingefahrenen Mustern und überholten Traditionen transformiert werden müssen, um Raum für neue Formen des Glaubens und der Gemeinschaft zu schaffen.

Die Perspektive von den Rändern her behalten

Veränderungen dieser Art sind immer schwierig. Oft bedeutet es, mit etwas aufzuhören, das wir jahrelang getan haben. Es kann bedeuten, einen Arbeitsplatz zu verlassen, ein Programm zu beenden, einen Ansatz oder ein System aufzugeben, das uns gute Dienste geleistet hat. Aber der adaptive Kreislauf sagt uns, dass es schwer ist, etwas Neues zu schaffen oder die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, wenn wir nicht regelmäßig die Ressourcen an Zeit, Energie, Geld und Fähigkeiten freisetzen, die in unseren Routinen und unseren Institutionen gebunden sind. Ohne diese neuen Perspektiven und die ständige Einbringung von Neuem und Innovativem in unser Leben, unsere Organisationen und unsere Systeme kommt es zu einem langsamen, aber eindeutigen Verlust an Widerstandsfähigkeit und zu einer zunehmenden Starrheit.

Hollings Botschaft lautet, dass das Festhalten an dem, was wir am besten können, wenn es nicht mehr funktioniert, eine Falle ist. Auch wenn es nicht leicht fällt: Wichtig ist „zu sehen“ – die Perspektive zu wahren, die periphere Sicht beibehalten. „Hören“ und wahrnehmen, dass Veränderungen notwendig sind, damit etwas Neues in die Welt kommt. Und für manche wird sich diese Veränderung wie ein Verlust des liebgewonnenen, vertrauten und sicheren Lebens anfühlen.

Sechs Methoden für die schöpferische Freisetzung

In der pastoralen Arbeit können verschiedene Methoden angewendet werden, um Exnovation zu fördern:

1. Hinhören und einüben

Als Kirchgemeinde regelmässig üben, die Fragen, die der Sozialraum stellt, zu hören. Ein paar Elemente könnten sein:

- Statistisches Material miteinander betrachten und analysieren,

- Als Referent eine Perspektive von ausserhalb der Kirche einladen: Die Gemeindepräsidentin einladen, den Schulsozialarbeiter, einen Polizisten im Dorf, eine Ladenbesitzerin, ein Vereinspräsidium,

- Alle Arten von Gemeindespaziergängen – auch gemeinsam: Wir spazieren eine halbe Stunde durch ein Quartier und tragen alle Eindrücke zusammen, die uns aufgefallen sind,

- Qualitative Interviews,

- Hinhören auf den wirklichen Bedarf der Menschen im Sozialraum.

2. Eine Kultur der Evaluation etablieren

Als Kirchgemeinde oder Pfarr-/Mitarbeitenden-Team regelmässig überprüfen, ob die Arbeitspakete ihre erwartete Wirkung erzielen.

- Bei bestehenden und neuen Programmen und Arbeitsbereichen festlegen, welche Ziele erreicht werden sollen. Was soll das direkt Sichtbare sein? Was ist in der Kirchgemeinde anders, wenn es dieses Programm gibt? Welche Auswirkungen sind in der Gesellschaft zu erwarten, wenn wir an diesem Programm festhalten?

- Legislaturziele festlegen um die Ressourcen auf eine gemeinsame Ausrichtung hin zu bündeln. Überprüfen, ob die erwartete Wirkung eingetreten ist und darauf achten, dass bei neuen Legislaturzielen auch die nicht wirksamen Elemente abgebaut werden.

- Evaluation als Qualitätsmerkmal in allen Gespräche über Programme fix einbauen – gemeinsam mit allen Beteiligten und Betroffenen.

- Standardmässig Daten erheben: Teilnehmenden-Zufriedenheit, Zahlen.

3. Schutz der Innovation und Begründungspflicht des bestehenden einführen

In Kirchgemeinden und in Pflichtenheften von Mitarbeitenden ist das Bestehende oft nicht begründunspflichtig. Alles Neue hingegen muss gegen viel Widerstand erkämpft werden und bleibt bedroht. Deshalb muss Innovation bewusst geschützt werden und soll das Bestehende ebenfalls begründungspflichtig werden – zum Beispiel bei Budget-Prozessen.

- Hier hilft regelmässige Selbstreflexion und kritische Überprfüung bestehender Programm und Handlungsschwerpunkte,

- Überholte Strukturen identifizieren, Bürokratie abbauen, Redundanz vermeiden,

- Die Einbindung der Gemeindemitglieder und anderer Beteiligter in Entscheidungsprozesse ermöglicht es, verschiedene Perspektiven zu hören und gemeinsam neue Wege zu finden.

4. Budgetprozesse und Ressourcenverteilung

Exnovationsprozesse sind Umverteilungsprozesse. Es geht um Priorisierungen, die in einem System gemeinsam, partizipativ entwickelt und diskutiert (auch in der Auseinandersetzung) werden müssen.

- Budgetprozesse so gestalten, dass im Vorfeld genügend Zeit bleibt, über Exnovation nachzudenken. Raum für kritische Reflexion und Überprüfung bestehender Programm und Handlungsschwerpunkte.

- Ressourcen für Innovation bewusst einplanen. Zum Beispiel, indem standardmässige Quoten für Zeit und Geld bei Mitarbeitenden budgetiert und vereinbart werden. 20% zeitlichen Freiraum für alle Aufgabenbeschriebe, wäre ein Beispiel.

- Nach partizipativen oder konsultativen Prozessen verbindlich Entscheidungen über mit Mittelverteilung fällen und dabei bleiben. Ihre Verbindlichkeit einfordern – auch gegen Widerstand.

5. Staffeln statt ewige Folgen

Kirchgemeinden sollten versuchen, möglichst alle „Angebote“ nur noch als Staffeln anzubieten. Im Unterschied zu ewigen Serien endet die Staffel nach einer im Vorfeld bestimmten Anzahl Durchführungen automatisch. Dann stellt sich die Frage, ob eine zweite Staffel aufgrund des Erfolgs angeboten wird oder nicht. Pfarrer Jonas Goebel hat mit dieser „Netflix“-Methode experimentiert (ein Interview mit ihm ist hier nachzulesen). Vorstellbar wäre auch, dass in einer grösseren Kirchgemeinde oder in einer Region ausgefeilte Gottesdienste während ein paar Wochen „gespielt“ werden – immer genau gleich. Wichtig ist dabei:

- Die Einbindung der Gemeindemitglieder und anderer Beteiligter in Entscheidungsprozesse ermöglicht es, verschiedene Perspektiven zu hören und gemeinsam neue Wege zu finden.

- Experimentieren und Lernen: Durch das Ausprobieren neuer Ideen und das Lernen aus Fehlern können innovative Ansätze entwickelt und umgesetzt werden.

6. Offene Kommunikation und transparente Kultur

Die Exnovations-Kultur muss systematisch gelebt und kommuniziert werden. Sie gilt für alle – sichtbar. Die Kirchgemeindeleitung sorgt dafür, dass keine Ungerechtigkeiten entstehen. Die Mitarbeitenden tragen den Prozess spürbar mit und haben Lust darauf.

- Eine offene und transparente Kommunikation über die Notwendigkeit von Veränderungen und die Gründe für Exnovation fördert das Verständnis und die Akzeptanz in der Kirchgemeinde.

- Regelmässige Kulturarbeit und Räume für Widerstand und Angst besteht. Der adaptive Kreislauf und die Kunst der schöpferischen Freisetzung lassen sich nutzen, um Exnovation in der Kirche und im Pfarrberuf/in kirchlichen Berufen voranzutreiben. Nur durch das bewusste Loslassen des Alten können wir Platz für Innovation und einen zukunftsfähigen Wandel schaffen.

Dieser Beitrag wurde erstmals publiziert am 1. Juni 2023 auf dem Blog von Thomas Schaufelberger Theology and social innovation, wo auch weitere Texte zum Thema Exnovation und Innovation zu finden sind.

Thomas Schaufelberger ist Pfarrer, Leiter Aus- und Weiterbildung der Pfarrpersonen sowie Leiter der Abteilung Kirchenentwicklung der Reformierten Kirche Kanton Zürich. In dieser Funktion verantwortet er das Legislaturziel "Kirchliche Innovation" bei der Zürcher Landeskirche.

Gott ist ewig – und immer in Veränderung

24 Juli 2023 - von Franziska Huber

Während die antike Philosophie nach Gesetzmäßigkeiten gesucht hat, um die Lebenszeit und das Wesen des Menschen in ein Verhältnis zur Welt zu bringen, erzählt das Erste Testament von der dramatischen Bundesgenossenschaft zwischen einem ewigen Gott und seinem Volk. Wer dieser Gott ist und was der Mensch mit ihm zu schaffen hat, entfaltet sich in Geschichten. Er ist kein oberstes Prinzip, keine letzte Idee und kein unbewegter Beweger. Mit seinem himmlischen Hofstaat zusammen ordnet er das Chaos, trennt Licht und Finsternis, Wasser und die Feste, erschafft Pflanzen, Tiere und den Menschen.

Aber schon ganz am Anfang zoomt die Erzählung tief in diese kosmologische Perspektive hinein: Die ganze Ordnung wird über den Haufen geworfen, weil die Menschen nicht handeln, wie es vorgesehen ist. Sie essen vom Baum der Erkenntnis. Gott zuckt ein erstes Mal zusammen: «Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt!» (Gen 3,22)

Darum müssen die Menschen das Paradies verlassen. Kurz darauf folgt mit dem Turmbau zu Babel eine weitere Geschichte, in der Gott seine Ehre und Unterschiedenheit von den Menschen bewahren muss. Sie wollen einen Turm bauen, bis in den Himmel und sich einen grossen Namen machen. Wieder zuckt Gott zusammen: «Sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen.» (Gen 11,6) Er verwirrt ihre Sprache, so dass sie einander nicht mehr verstehen können, und verteilt sie über die Erde.

Veränderung ist sicher

Später wählt er unter diesen Verstreuten Abraham, an den er sich bindet, ihm Nachkommen und Land verspricht. Diese Nachkommen führt er aus Ägypten in das gelobte Land, das sie wieder verlieren werden, weil Gott mit dem Tun seines Volkes nicht zufrieden ist. Gott ringt mit sich, zwischen Wut, Verzweiflung und Liebe, die er alle zugleich für sein Volk empfindet: «Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte.» (Hos 8-9*)

Es finden sich kaum abstrakte, metaphysische Bestimmungen des Gottesbildes in der Bibel. Gottes Bund ist ewig, Gott soll von Ewigkeit zu Ewigkeit Ehre zukommen. Aber diese Ewigkeit hat eher einen verehrenden Charakter, als dass sie das Wesen Gottes definieren soll. Als Bundespartner ist Gott stets in Bewegung – bis zur Selbstaufgabe hin. Im Neuen Testament besucht er die Menschen nicht nur, er wird selbst einer der ihren und stirbt als einer, der von ihnen nicht aufgenommen, sondern ausgestossen wird.

Was danach kommt, ist bekannt: Wie durch ein Wunder werden all jene, die von Jesus erzählen überall und in allen Sprachen verstanden. Es werden Gemeinden gegründet und Gemeinden ausgeschlossen, Irrlehren verdammt und aus der dramatischen Geschichte Gottes entstehen Kirchen, die alle von sich glauben, dass sie Gott besonders treu sind. Die meisten von ihnen gibt es nicht mehr. Kirchen kommen und vergehen. Sie passen sich an, suchen im Zeitgeist den Heiligen Geist. Manchmal gegen die Welt, manchmal Mitten in der Welt. Und das ist gut so. Wer Kirche dieses Gottes sein will, weiss schon aus der Geschichte dieses Gottes selbst, dass nichts so sicher ist, wie tiefgreifende Veränderung.

Franziska Huber ist Beauftragte für Theologie und Projektleiterin von Kirche in Bewegung bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Gemeinsam mit vielen anderen engagierten Personen hat sie die Aufgabe, Innovationen und neue Formen kirchlicher Präsenz im Gebiet Refbejuso zu fördern, unterstützen und vernetzen. Mit ihrer theologischen Ausbildung und ihrer Erfahrung als diplomierte NPO- und Verbandsmanagerin liegt ihr Fokus auf der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Bewährtem und Neuprobiertem. franziska.huber@refbejuso.ch

Ketchup in der Kirche - Eindrücke und Begegnungen vom Sommer im Feld in Flawil SG

10. Juli 2023 - von Eva Isberg und Monika Wilhelm

Schon von weitem ist die reformierte Kirche sichtbar – ein hoher Turm, ein majestätischer Bau. Wir betreten die Kirche mit der imposanten Marmorkanzel und Chorwand aus dem Jahr 1908, erbaut von Karl Moser. In den Kirchenbänken liegen Schultornister, im hinteren Bereich lagern Getränke, Chips und Ketchup. Die Kirche wird für drei Monate zum Lagerraum, das Leben findet draussen statt.

Der Eingangsbereich wurde zur Bar umfunktioniert, zwei grosse Zelte bieten Schutz vor Sonne und Regen, darunter stehen Festbänke und gemütliche Lounges. Der Sandkasten und eine Wiese laden zum Spielen ein. Lichterketten, Vasen mit Feld- und Wiesenblumen schaffen ein liebevolles Ambiente und die Scheinwerfer verweisen auf die Events, die abends stattfinden.

«Gestern verkauften wir über 100 Mittagessen», erzählt uns die Köchin. Es war Familiennachmittag mit Bastel-Ateliers für Kinder und Kaffee für die Eltern.

«Es gibt Menschen, die nur in den drei Monaten vom Sommer im Feld auftauchen. Dafür kommen sie jedes Jahr und manchmal sagen sie dann: ‘Jetzt könnte ich auch mal mithelfen.’» – Ungezwungen da sein dürfen, das strahlt der Sommer im Feld aus. So sehr, dass manche sich gern dafür einsetzen, um dies zu ermöglichen. Denn der Anlass bedeutet auch viel Aufwand.

«Wir lassen uns jedes Mal auf einen ‘Lupf’ ein. Doch wenn wir mittendrin sind und erleben, was alles möglich wird, lohnt es sich auf jeden Fall!» – «Manchmal muss ich mich überwinden, am Abend noch an der Bar zu arbeiten. Zudem muss ich meinen Sohn motivieren, der mit mir die Schicht übernimmt. Wenn wir dann da sind, füllt sich alles mit Leben und es macht Freude, sogar meinem Sohn!» – Dieser Extra-Schubs ins Glück, ist es das, was wir das Wirken des Heiligen Geistes nennen?

Der Sommer im Feld bringt die Menschen aus der Gemeinde zusammen. Auch wenn die Kirche als Bau eine Nebenrolle spielt, steht sie doch im Zentrum des Geschehens.

Beliebter Begegnungsort

Während des Mittagessens begegnen wir unterschiedlichen Menschen. Zwei junge Erwachsene verzehren in einer Lounge ihren mitgebrachten Kebab, während wir den selber zubereiteten Riz Casimir essen. Eine Familie, bestehend aus drei Generationen, trinkt am Nachbartisch Kaffee. Ein Vater in Arbeitskleidung verabschiedet sich mit einer Umarmung von seinen schulpflichtigen Töchtern. Die alte Frau gesprächelt mit dem Personal während ein Kind die Füsse im Brunnen badet. Ein Mann erzählt uns, er sei mit einer Kollegin extra aus St. Gallen angereist, weil sie die Atmosphäre hier schätzen. In der Kirche ist er sonst nicht anzutreffen. Am Anschlagbrett entdeckt er einen Musikevent, den er sich in der Agenda notiert. Für Vereine und Künstler:innen der Region ist der Sommer im Feld eine beliebte Bühne geworden.

Etwas für alle

Und auch der reguläre Kirchenalltag findet im Freien statt. Eine Frau erzählt: «Letzten Sonntag war die Konfirmation meines Sohnes hier unter dem Zelt. Es gab Kaffee und Gipfeli für alle. Bei jedem Unterbruch im Gottesdienst begannen die Leute an den Tischen miteinander zu reden. Sie tranken, assen, plauderten – und wurden ruhig, wenn es wieder weiter ging.» Die Anordnung der Tische lädt dazu ein, untereinander in Kontakt zu treten, anders als in den Kirchenbänken.

Da es keinen Konsumzwang gibt, können hier Menschen jeden Alters und sozialen Standes die Sommerkirche geniessen. Sie dürfen auch die eigenen Getränke oder Grilladen mitbringen. «Mein jugendlicher Sohn trifft sich hier nach der Schule regelmässig mit seinen Freunden. Sie sitzen in einer Lounge – dort hinten unter den Bäumen.»

«Gestern verkauften wir über 100 Mittagessen», erzählt uns die Köchin. Es war Familiennachmittag mit Bastel-Ateliers für Kinder und Kaffee für die Eltern.

«Es gibt Menschen, die nur in den drei Monaten vom Sommer im Feld auftauchen. Dafür kommen sie jedes Jahr und manchmal sagen sie dann: ‘Jetzt könnte ich auch mal mithelfen.’» – Ungezwungen da sein dürfen, das strahlt der Sommer im Feld aus. So sehr, dass manche sich gern dafür einsetzen, um dies zu ermöglichen. Denn der Anlass bedeutet auch viel Aufwand.

«Wir lassen uns jedes Mal auf einen ‘Lupf’ ein. Doch wenn wir mittendrin sind und erleben, was alles möglich wird, lohnt es sich auf jeden Fall!» – «Manchmal muss ich mich überwinden, am Abend noch an der Bar zu arbeiten. Zudem muss ich meinen Sohn motivieren, der mit mir die Schicht übernimmt. Wenn wir dann da sind, füllt sich alles mit Leben und es macht Freude, sogar meinem Sohn!» – Dieser Extra-Schubs ins Glück, ist es das, was wir das Wirken des Heiligen Geistes nennen?

Der Sommer im Feld bringt die Menschen aus der Gemeinde zusammen. Auch wenn die Kirche als Bau eine Nebenrolle spielt, steht sie doch im Zentrum des Geschehens.

Eva Isberg arbeitet bei der ZHdK im Bereich Strategic Design. Gemeinsam mit Monika erarbeitet sie Kursformate zum Thema Innovation für die Menschen Kirche. Ihr Fokus liegt zudem auf dem Thema Bildung. Als amtierendes Mitglied der Kreischulbehörde begleitet sie Schulen ganz traditionell durchs Jahr und als selbständige Beraterin und Prozessbegleiterin entwickelt und erarbeitet sie neue und zeitgemässe Konzepte für die Bildungslandschaft. eva.isberg@zhdk.ch

Als Kirchgemeinde die eigene Rolle finden

14. Juni 2023 - von Monika Wilhelm

Vor bald 50 Jahren konstatierte der Theologe Eberhard Jüngel, dass die Volkskirche «die Kirche des Volkes [sei], das nicht zur Kirche geht»[1]. Das Zitat zeigt: Die Spannung zwischen Wunsch oder Anspruch und Realität besteht bei diesem Thema schon lange. Noch immer aber spitzt sich die Spannung zu: Die Mitgliederzahlen der beiden grossen Volkskirchen bewegen sich bei knapp 50 % der Bevölkerung – und werden laut Prognose weiter rasch abnehmen. Was bedeutet das für die Stellung der reformierten Kirche in der Öffentlichkeit, für ihre Aufgabe und für die Rolle der Kirchgemeinden?

Friedrich Schleiermacher sprach vor 200 Jahren als erster von «Volkskirche». Er behauptete damals die Selbständigkeit der Kirche vom Staat und ihre Wichtigkeit für mehr als nur einen kleinen Kreis von Menschen. Kurz darauf fügte Johann Hinrich Wichern hinzu, dass Volkskirche bedeuten kann, zum Volk hin zu gehen und für das Volk da zu sein.

Im 20. Jahrhundert entstand daraus die Idee der «Kirche für alle», unabhängig von Bildung und Lebensstandard. Eine solche Volkskirche tauft Kinder, ist staatlich anerkannt, diskutiert bei gesellschaftlichen Themen mit, freut sich an innerkirchlicher Vielfalt und lässt möglichst viele Menschen teilhaben.

Diese wenigen Punkte geben einen Hinweis darauf, wie die reformierten Kirchen sich auch als Minderheit als Volkskirche verstehen könnten: in gesellschaftlichen Fragen unabhängig mitdenken, sich für öffentliche Aspekte von Religion einsetzen, z.B. in der Debatte um religiöse Symbole wie Kreuz oder Kopftuch, bei der kollektiven Verarbeitung von Ereignissen wie Krieg in Europa oder beim Einstehen für Seelsorge in Asylzentren, sich engagieren für die Breite spirituellen Lebens und für ein lebensdienliches alltägliches Miteinander. Dies alles im Interesse Gottes an den Menschen, wie der Theologe Karl Barth sagt.[2] Dieses Interesse Gottes, oder wie die Kirchenratspräsidentin vom Kanton Thurgau, Christina aus der Au, es nennt, die «Zusage und [das] Wollen Gottes», ist der gemeinsame Grund, auf dem die Kirchen stehen. Auf diesem Grund stehend können sie dann «strukturell kleinere und selbstorganisierte Einheiten» zulassen «und mit Menschen von sehr unterschiedlichen Frömmigkeitsstrukturen und Visionen gemeinsam fröhlich Kirche […] leben.»[3]

Für eine Kirchgemeinde könnte das bedeuten, dass sie sich selbstbewusst so strukturiert, dass sie nicht nur ein Zentrum hat. Vielmehr findet sie sich an einer Vielfalt von Lebenszeiten, Lebensräumen und Lebensorten, in denen Gottes Wirken entdeckt werden kann. Volkskirche könnte sie bleiben, indem sie den gemeinsamen Grund der kleinen Einheiten immer wieder zeigt und erlebbar macht. Dieser Grund, die Zusage und das Wollen Gottes, ist dann kein zentraler Punkt. Vielmehr ist er eine weite Fläche, auf der die verschiedenen Einheiten einzeln, aber doch verbunden stehen.

[1] Eberhard Jüngel, Anfechtung und Gewissheit des Glaubens oder wie die Kirche wieder zu ihrer Sache kommt, München 1976, 49.

[2] Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik III/4, Zollikon-Zürich 1957, 559.

[3] Alle drei Zitate: Christina aus der Au, Volkskirche in der Deutschschweiz, in: Plüss, Wüthrich, Zeindler (Hg.), Ekklesiologie der Volkskirche. Theologische Zugänge in reformierter Perspektive, Zürich 2016, 29-38, hier 38.

Diese Kirche ist für mich!

12. Juni 2024 - von Monika Wilhelm

«In der Kirche gibt es nichts für mich.» Ich habe diesen Satz selbst mehrfach gesagt. Ich habe ihn ebenso von Freunden und Freundinnen gehört: enttäuscht, anklagend, erklärend. Ich gehöre zur Altersgruppe U40. Letzte Woche habe ich den Satz zweimal von Personen gehört, die einer ganz anderen Altersgruppe angehören: von einem etwa siebzigjährigen Mann und einer rund achtzigjährigen Frau.

Die Aussage aus ihrem Mund überraschte mich. Durch Nachfragen erfuhr ich die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen hinter der Aussage: «Wandern mag ich nicht», «Freitagabend kann ich nie, da trifft sich unser Kochclub», «Ich bin noch zu mehr fähig als zu Kaffeetrinken und Smalltalk, darum geh ich nicht ans Kafi 65+», «Der Gottesdienst ist ja für alle, der ist nicht für mich».

Meiner Generation wird in der Kirche öfters angekreidet, wir seien zu wenig gemeinschaftsorientiert. Wenn wir uns mit Menschen ähnlichen Alters oder ähnlicher Interessen treffen möchten, wird gesagt, die Kirche sei ein Ort übergreifender Gemeinschaft. Wir sollen uns diesem Gemeinschaftsgedanken fügen und bei den bestehenden Angeboten mitmachen: sei es beim Spaghetti-Essen, beim Jass-Nachmittag oder beim Gottesdienst am Sonntagmorgen.

Ein eigener Wertekanon

Nun höre ich von zwei Personen zwischen 70 und 80 ähnliche Wünsche: «Bitte nicht mit den noch älteren; nicht diese Aktivität; nicht dieser Tag; nicht mit allen.» Vielleicht trifft der Megatrend der Individualisierung nicht nur die jüngeren Generationen: Statt Standards suchen wir Vielfalt, statt das Vorgegebene zu übernehmen, wollen wir selber denken und am liebsten wollen wir selber bestimmen. Das wirkt sich auf Glauben und Kirche aus: ein eigener Wertekanon, individuell authentische Spiritualität und Glaube ohne vorgebende Gemeinschaft sind gefragt.

Die Vorbilder, an denen sich Kirche zuletzt orientiert hat, taugen dann nicht mehr: das Vereinswesen, in dem alle einander kennen, mitarbeiten und viel Zeit miteinander verbringen oder das politische Gemeinwesen, das alle umfasst und die Menschen nur grob nach Lebensalter oder Lebenssituation unterscheidet. Die Gesellschaft wurde vielgestaltiger, individualisierte Spezialangebote werden dank des Internets organisier- und auffindbar. Das geht auch an der Kirche nicht spurlos vorüber.

Vieles für viele

Was tun? Wie können wir weiterhin «das Wohl der Stadt» suchen (Jer 29,7) und den Menschen nahe sein – als Gemeinschaft Gottes? Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen spirituelle Erfahrungen machen, über Theologie und Glauben sprechen, Gemeinschaft und Unterstützung erleben, sich selber sinnvoll einbringen und wichtige Momente in ihrem Leben feiern können – so, wie es für sie bedeutungsvoll ist?

Um Vielfalt kommen wir kaum herum. Aus «Kirche für alle», im Sinne von «das Gleiche für alle», muss «vieles für viele» werden. Menschen über 70 fordern dies genauso ein wie meine Generation. Wie kann eine solche Kirche aussehen? Wie können wir unsere jetzigen Kirchgemeinden dahin entwickeln? Und wie bleiben wir dennoch unter dem Dach der einen Kirche und wagen immer mal wieder Schritte über die Grenze der Gruppen?

Wie Sie Veränderungen anstossen können, damit Vielfalt in Ihrer Gemeinde wachsen kann, dazu erhalten Sie in den nächsten Monaten auf allen Bildungkirche-Kanälen diverse Anregungen: inhaltlich, methodisch, praktisch. Probieren Sie es in Ihrer Arbeit aus!

Monika Wilhelm ist bei A+W zuständig für die Weiterbildungen im Bereich Innovation. Passend dazu hat sie das Buch «Gemeindeentwicklung in 7 Tagen» geschrieben. Zudem sucht sie als Pfarrerin im «Orbit», einem neuen kirchlichen Ort in Winterthur, mit einem Team frische Möglichkeiten kirchlichen Alltags. Gemeinsam mit Innovations-Expert:innen entwickelt sie Kurse, die kirchliche Mitarbeitende dafür befähigen, in ihren Kirchgemeinden Kreativprozesse in Gang zu setzen, innovative Projekte anzustossen und so neue Wege zu erkunden. Eine ihrer Lieblingsmethoden ist Design Thinking. monika.wilhelm@zhref.ch